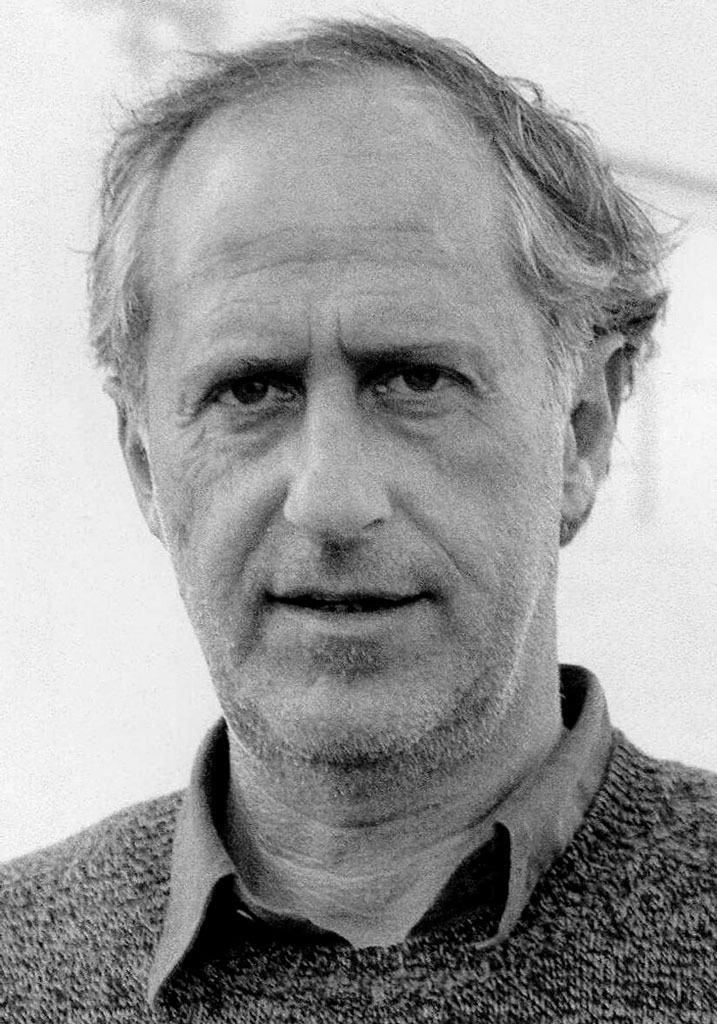

Der Rolandpreis für Kunst im öffentlichen Raum 2006 geht an den deutschen Künstler Stephan Huber, der 1952 in Lindberg / Allgäu geboren wurde und in München lebt.

«Stephan Huber hat die Herausforderung, dass die moderne Gesellschaft keine repräsentative Bildsprache mehr kennt, voll angenommen und sucht mit seiner Kunst auf eine höchst differenzierte und vielgestaltige Weise Öffentlichkeit herzustellen. Seine Gestaltungsmittel wandeln sich mit dem Ort und der jeweiligen Aufgabe. Ohne Scheu vor traditionellen Formeln und Konventionen entwickelt er eigene, eingängige Ikonographien, in denen sich ein hoher intellektueller und ästhetischer Anspruch mit unmittelbarer Verständlichkeit verbindet. Seine Texte bestechen durch die Umsicht und Klarheit der Argumentation, doch sein Sinn für Heiterkeit als ein wichtiges Ingrediens öffentlicher Wirksamkeit von Kunst wird durch die Einsicht in den Ernst der Probleme keineswegs getrübt. Die Lebendigkeit und Originalität seines Geistes machen ihn über das eigene Werk hinaus zu einem fruchtbaren Anreger und Initiator, wie das Münchener Projekt „Kunst im Petuelpark“ (begonnen 2004) erst jüngst wieder bewiesen hat.»

(Begründung des Preisgerichts, 2006)

Stephan Huber führte in der Zeit von 2008 bis 2010 das Performance–Projekt

Arbeiten im Reichtum 2 durch.

Fotograf: Jens Weyers

Von Oktober 2008 bis Oktober 2011 trug ein alltäglich schwarzgekleideter Mann in unregelmäßigen Abständen zwei illuminierte Kronleuchter durch das nächtliche Bremen. Er hatte eine Tragestange über seinen Schultern liegen, an deren Enden die Kronleuchter befestigt waren. Er stützte das Gewicht mit beiden Händen ab. Seine Wege durch die Stadt waren der Öffentlichkeit nicht bekannt. Sie schienen zufällig, systemlos und nicht vorhersehbar. Er kommunizierte nicht, wurde er angesprochen, reagierte er nicht. Er hatte einen langsamen, fast mechanischen Gang. Bisweilen stand er stundenlang auf einem Gebäude, er fuhr auf dem Bug eines Schiffes über die Weser. Er durchstreifte Bauland, er tauchte in Kleingartenparzellen auf und in Wohnstraßen. Er beging keinen Ort zweimal. Der Kronleuchterträger ist ein archetypisches Bild für Reichtum und Arbeit. Gleichzeitig ist er auch Protagonist einer Heimatkunde der Bremer Stadtlandschaften. Der Mann mit dem Kronleuchter kommentierte und nobilierte die Orte, an denen er stand oder diese durchquerte. Und manchmal definierte er sie auch neu. Stadt und Kronleuchterträger verschmolzen zu einem poetischen Bild. In ihrem nächtlichen, unregelmäßigen Zusammentreffen lag etwas seltsam Klandestines in einer funktionierenden Stadt.